2022年8月16日(火)から18日(木)、30日(日)に、「鶴見川流域ネットワーク」からお招きした中原優人講師の指導により、学内および鶴見川を会場にRACリーダー養成講座2022を開催しました。例年開講の講座でしたが、新型コロナのため3年ぶりの開催となりました。

RACとは定評ある全国団体「NPO法人、川に学ぶ体験活動協議会River Activities Council」の略称で、活動の一環として子どもたちが川で安全に楽しく遊び、自然体験を通じた学びを得るためのリーダー育成を行っています。本年は新型コロナ対策で学生限定とし、環境教育や自然ボランティア活動に関心のある4名が参加しました。

講習会初日は座学で、公害汚染の時代を経て環境浄化が進み川に学ぶ体験活動が再注目されるに至った経過と政策動向、川の潜在的な危険と体験活動の意義、鶴見川流域の開発と洪水の歴史、治水のためのさまざまな取組の現段階など、多くについて学びました。

▲開会の挨拶(左)と座学の様子(右)

2日目。午前は大学プールで、まずライフジャケットの基礎を体験的に学んだあと、救助のためののペットボトルフロートやロープワーク実習を行いました。さらに「Eボート」に空気を入れて浮かべ、操作やかじとりの指示の出し方、溺れた人への対処法、撤収を学びました。午後は人形を用いたAED救急処置法と心肺蘇生法の、レクチャーと実技。AED映像教材を使い、周囲の安全確認など川の事故ならではの配慮点への言及が印象に残りました。もと心臓マッサージと呼んでいた胸部圧迫には、意外に力が必要なことも、体験的に学びました。

▲心肺蘇生法のレクチャーの様子

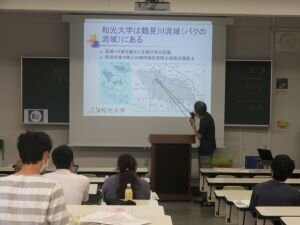

3日目の午前は天候不順のために鶴見川実習の予定を変更して、昨日までの振り返りと座学。川の安全にかかわり、国土地理院や国土交通省のオンライン情報の活用についても、紹介されました。午後は本学現代人間学部長の堂前雅史教授から、岡上地域や鶴見川への和光大学の関わり、地域・流域プログラムの取り組みの歴史などについての講義を聞いて、学生の主体性をこのRAC講習会も含め様々な形で応援する大学の姿勢への理解を深めました。

▲座学の振り返り(左)と堂前教授の講義の様子(右)

日延べした鶴見川での生物調査と、川での安全な子ども指導を学ぶ回は、30日(日)に開催でした。「がさがさ」と投網により採集した生き物を同定して鶴見川の豊かな自然を再確認し、加えて岩盤のすべりやすさや川底の複雑な地形などの潜在的な危険についても実地で確認しました。気温が低かったために、「川流れ」実習が出来なかったのは残念でした。こうして3日半に及んだ講習会は無事終了しました。

RACリーダー資格は履歴書に書ける資格で、生涯にわたり有効です。新たに誕生した川のヒーロー・ヒロインの今後の活躍を期待します。来年も、同時期の開催を予定しますから、この記事を見て興味を持った人は受講してください。