経済活動とは、モノやサービスを生産し、消費することです。経済学科では、生産と消費がどのように行われているのかを学ぶことを通じ、より良い社会をつくるにはどうしたらよいかを考えます。また、自分自身が、働く人として、生活する人として、どのように行動すればより豊かな人生を送れるかを考えます。

経済学科の特徴

-

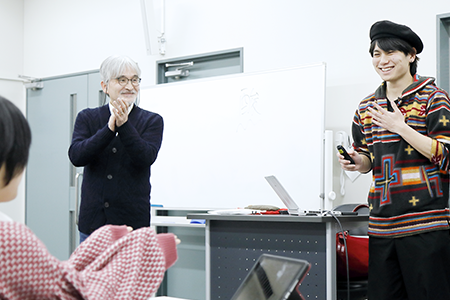

理論と実践の両面から経済を学ぶ 経済理論、経済史、政策、環境問題など広く日本や世界の動きを学びます。ファッションやエンターテインメントなど、身近なテーマからも経済学が学べ、現場体験も豊富です。

-

1年次からはじまるキャリア教育 『キャリア研究1~4 』により、4年間を通したキャリア形成をサポートします。同時に、コミュニケーション能力、発信力、プレゼンテーション能力などを養います。

-

多彩なゼミナールで専門性を深める 学科教員の専門分野に応じて多彩なテーマのゼミナールが開講されています。1・2年次に幅広く経済学の知識を学んだあと、関心に応じた専門性を追究できます。

-

単位認定のある公務員対策プログラム 国家公務員、地方公務員、警察官、消防士をめざす学生のためのプログラム。他の授業と並行して無理なく受講できるよう、卒業に必要な単位として認められます。

4年間の学び

-

1年次

経済学の基礎理論を学ぶ

経済学の基礎科目を受講し、生産者や消費者の行動、価格のメカニズム、経済成長のしくみ、貨幣制度など、経済を学んでいくための土台となる知識をしっかりと身につけます。

-

2年次

幅広い専門知識を修得

「環境・エネルギー・資源」「少子高齢化・年金・介護」「景気・所得格差・輸出入」「復興支援・国際協力・地域活性化」などの社会問題を、理論、歴史、政策の観点から学びます。

-

3年次

関心のあるテーマを探究

ゼミナールに所属して特定分野を深く掘り下げて学びます。興味を持てるテーマを見つけ、自分自身の専門分野として研究に取り組むことで将来の強みをつくることができます。

-

4年次

希望する進路を実現

ゼミナールでの取り組みや4 年間で学んできたことを探究し卒業論文を執筆します。併行して『キャリア研究』の授業で身につけた社会人基礎力を活かして進路選びを行います。

学生VOICE

岡崎 桃乃 さん 経済学科 4年(神奈川県 川崎市立高津高等学校 卒)

-

日本と世界の経済の今をアクティブに捉える

変化し続ける経済社会をエンタメから貧困問題まで体感や実感をともなって学べます。

観光に興味があり経済学科を選びましたが、イベントの企画・運営や海外フィールドワークなど、教室を飛び出したアクティブな学びを通して、自分の視野がぐんぐん広がっていくのを感じました。体験的な学びの現場では、企業や地域の方々と出会う機会が多かったことで、人とコミュニケーションを取ることも好きになりました。自分から何かしてみようと挑戦する気持ちも強くなり、人間的にも成長できたと思います。中・高の教員免許を取得することも可能なので、4年間の学びをしっかり形に残したい人にもおすすめです。 -

ACT!

イベントを企画・運営>>>生の反応に手ごたえ!企業や地域とコラボして、イベントの企画・運営を実践的に学ぶ機会があります。

BBQ検定に合格!>>>就活のユニークな強みに!

「エンターテインメント経済学」ゼミナールでは、学びの一環として日本バーベキュー協会のインストラクター認定資格(初級)を履修生全員が取得します。

アルバイトでも実践>>>学びが企業活動に直結!

遊園地の企画宣伝部署でアルバイト中。実際の企業活動に、学科の学びや経験がそのまま活かされています。

教員免許取得をめざす!>>>中・高の教員になれる!

教職課程(社会科・地理歴史科・公民科)にも取り組みました。模擬授業の準備など大変なことも多かったけど、やり遂げたことで大きな自信がつきました。

卒業生STORY

営業・チームマネジメント

株式会社リクルート 飲食Division 営業部

小松 礼欧 さん 経済学科(2012年卒業)

-

信頼を大切にすれば、営業は素晴らしい出会いの連続だ

飲食店のビジネスパートナーをめざして

株式会社リクルートの営業として、『ホットペッパーグルメ』を活用した飲食店の集客や、電子レジなどの業務支援ツールを提案しています。お店の課題を経営者と共有し、解決策を一緒に考えていく仕事は、単にものを売るのではなく、ビジネスパートナーとして信頼関係を築けるやりがいのある仕事です。

お店の課題は似ているようで一つとして同じものはないので、だいたいこのようなものだろうという先入観を持っていては通用しません。相手の意図を一つひとつ掘り下げて話を進めていく交渉術は、大学時代のゼミの議論で鍛えられました。

大学時代のアルバイトからキャリアを重ねる

和光大学では経済学科で学んでいました。志望理由は高校時代、学校帰りに立ち寄っていた洋服店の社長と話すようになり、いつか自分も経営をしたいと思ったからです。漠然とですが経営だけでなく経済全般を学ぼうと考えた選択でした。和光大学の特徴である講義バイキングも活用して視野を広げるうちに、衣・食・住の仕事に将来性を感じるようになりました。

アルバイトにも熱中し、その仕事ぶりを見ていただけて卒業後は働いていた飲食店に就職しました。その後、同じ飲食業界で転職をして、外食チェーン店の統括マネージャーを経験。売上目標を各現場と共有し、全体を管理して達成することにやりがいを感じるようになりました。その経験を活かし次へ進もうと考えたとき、飲食店をサポートする今の業界へのチャレンジを決めました。

仕事の出会いが、人生も豊かにしてくれる

お店の経営者は一国一城の主。思考そのものがユニークで魅力的な方が多いと感じています。そうした方々とお店のさらなる発展に向けたお話ができる仕事をしていると、毎日が前向きでいられます。独自の信念を持った経営者の方々にご納得いただける提案ができるよう努めること。それが信頼となり、ビジネスパートナーとしての関係を築くことができます。仕事を通して得られる素晴らしい出会いは、人生を豊かにしてくれる財産でもあります。

※所属、役職、インタビュー内容は取材当時のものです(2025年3月現在) -

小松さんへの一問一答

01 大学時代、熱中していたことは?

ゼミとアルバイトです。両方で社会人基礎力が養われました。

02 これからの夢はありますか?

いつか沖縄で暮らして、海ブドウの栽培を手がけてみたいですね。

研究(卒業論文)テーマ例

- ・食料自給率の向上に向けて

- ・貧困問題の原因に関する研究

- ・所得格差と租税

- ・少子高齢化と消費税

- ・介護保険の歴史と問題点

- ・経済成長が地球温暖化に与える影響

- ・電子マネーの普及策について

- ・地方自治体の財政問題

- ・ファスト・ファッションの奇跡

- ・税金の公平性について

取得できる免許・資格

- ・中学校教諭一種(社会)

- ・高等学校教諭一種(地理歴史)

- ・高等学校教諭一種(公民)

- ・学校図書館司書教諭

- ・図書館司書

- ・博物館学芸員

- ・社会教育主事(社会教育士) ※1

- ・社会福祉主事 ※2

※1:社会教育主事課程を修了することにより「社会教育士(養成課程)」の称号を得ることができます。

※2:厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業した場合に取得可能です。

大学認定プログラム

- 和光大学独自のプログラムとして、3つのプログラムがあります。 地域・流域プログラム ジェンダー・スタディーズ・プログラム言語研修プログラム