お知らせ

総合文化学科と芸術学科の学生を中心にした「6人の女子大学生による集団創作劇。」による演劇公演が学生ホールで開催されました!

2025年1月16日

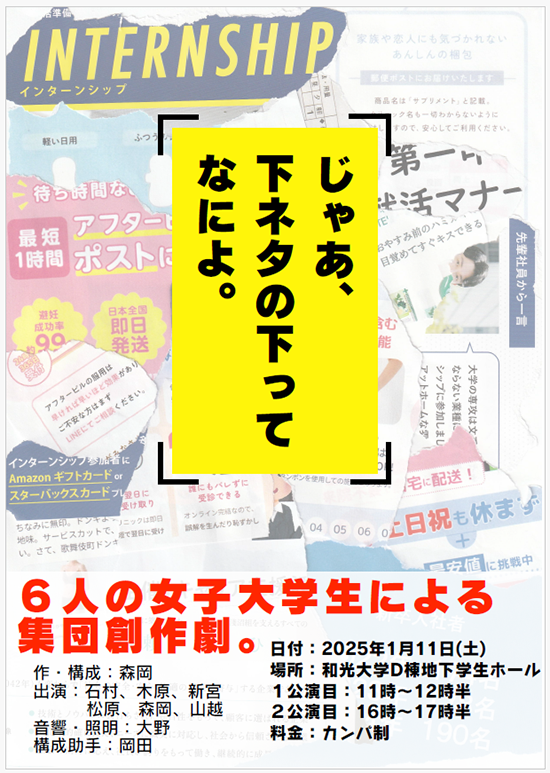

総合文化学科と芸術学科の学生を中心にした「6人の女子大学生による集団創作劇。」による演劇公演『じゃあ、下ネタの下ってなによ。』が、2025年1月11日(土)にD棟地下学生ホールで開催されました。

『じゃあ、下ネタの下ってなによ。』6人の女子大学生による集団創作劇。

■ 公演日:2025年1月11日(土)

■ 場所:和光大学D棟地下学生ホール

総合文化学科・田村景子先生より劇評が届いていますので、ご紹介します。

日常を切断して/日常を続ける――『じゃあ、下ネタの下ってなによ。』(2025年1月11日 、於和光大学D棟地下学生ホール)

久しぶりに、"演劇らしい演劇"を観た。

文学座のことでも俳優座のことでも、青年座のことでもなければ、TRASHIMASUTERSのことでも劇団チョコレートケーキのことでもない。和光大学のD授業棟地下にある学生ホールで、40名程度の観客を前に公演された「6人の女子大学生による集団創作劇。」による『じゃあ、下ネタの下ってなによ。』のマチネである。

大学生であり女性である六名の役者が、自らの本名役で登場し、くるくると関係性を変じつつ、自らをとりまく「性」をテーマに演ずる――恋愛の話に飽き飽きしている、どんな彼氏が欲しいか、恋人が浮気をした、告白をされた、初めてのセックスへの不安と期待、恋人との破局、ピルの話題、月経のこと、アフターピルの買い方と値段、避妊の失敗、子供を持つ未来とは、恋人がいなければならないような空気との葛藤......。少しの羞恥を混ぜ込んだ赤ら顔で、女子大生たちの交わす「下ネタ」すなわち「性」と「生」についての短い会話が、椅子を用いた動きのある展開でタイミングよく続き、テーマに濃淡と奥行きをつけていく。

もちろんドラマの構成も演ずる役者も瑞々しく、若い観客で埋められた客席の反応も新鮮であった。

だが、そんな上演時の景色を超えて、この舞台を "演劇らしい演劇"だと感じたのは、とりわけ終劇から客出しの瞬間だった。

作・構成の森岡水蓮の挨拶が終わり、カンパのお願いで笑いを誘って、舞台から降りた「6人の女子大生」たちは、私が会場を出るまでずっと、演じ続けていた。「性」を「生」きることで心の中で絶えず葛藤し、しかし表面的にはにっこりと笑って「女子大生」同士でさざめくような会話を投げ合う「生」を、彼女たちは舞台上から観客からゼロ距離の近さまで引きずり降ろしてきたのである。どこまでが台本でどこからが雑談か、どこまでが意識的でどこからが無意識の動作か、全くわからない客出し。

対して客たちは口々に、友人でもある役者たちへ飾らない賛辞をおくり、まずは観客そして観客同士で、自分たちの日常=「下ネタ」を口々に語り継ぎはじめる。

「じゃあ、下ネタの下ってなによ。」?

日常を切断する舞台上から投げかけた日常的リアルと、舞台を観た者たちの日常――「性」と「生」は、この瞬間、より強く接合されたに違いない。

ブレヒトはあまりにも名高い古典的エッセイ「実験的演劇について」を、こう結んでいる。「どうしたら演劇を精神的麻酔剤の販売から救い出し、錯覚(イリュージョン)の場所から経験の場にすることができるか、どうしたら私たちの世紀の、不自由で無知であると共に、自由や知識を渇望している人間が――この恐ろしいと同時に偉大な世紀の、苦しめられていると同様に英雄的な、乱用されていると同時に発明力の豊かな、自分を変え得ると共に世界をも変え得る人間が、自分自身と同時に世界を支配するのに役立つような演劇をわがものにできるかということだ」。

「6人の女子大学生による集団創作劇。」による『じゃあ、下ネタの下ってなによ。』は、六名の演者や関係者のみならず、観客としての仲間たち、ジェンダーもセクシャリティも年齢も超えた仲間たちの「世界」を一瞬支配し、ほんの少しその「世界」を揺り動かしたといってよいだろう。

2025年新春、小さな薄暗い地下学生ホールで、"演劇らしい演劇"を観た。

「。」で終わるタイトルに反し、終幕後の「世界」へと続く「、」で、客とともに「6人の女子大学生」自身を日常へと送り出した「創作集団劇」に、心からの拍手を送る。

田村景子