お知らせ

「映像文化論1」授業内ゲストとして写真家 にのみやさをり氏特別講演「私の人生と写真表現」を行いました

2023年7月24日

2023年7月14日(金)に「映像文化論1」(総合文化学科 小林茂先生担当)のゲスト講師として写真家 にのみやさをりさんをお招きし、特別講演「私の人生と写真表現」を行いました。

この授業は、写真、ドキュメンタリー映画、劇映画などの表現作品の周縁をめぐりながら「表現と文化」の問題を考え、映像を通して自己探索を深めることを目的としています。

はじめに、にのみやさんからカメラを持ったきっかけについてお話がありました。

写真を学んで写真家になったわけでなく、むしろ、写真を撮られることは嫌いだったそうです。

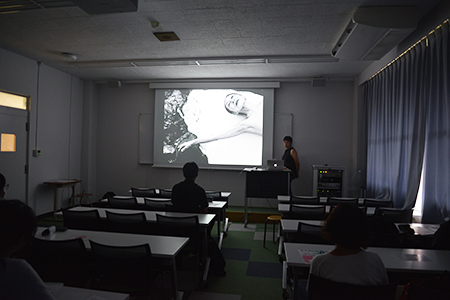

▲講演の様子

「特に、家族写真が嫌いだった」と語るにのみやさん。

家族から度重なるネグレクト、過干渉の精神的虐待を受けていたからでした。

また、中学時代には友人からいじめを受け、「こんな人たちと一緒に写るなんて絶対嫌だ」と、集合写真を拒絶していたそうです。

ある日、そんな友人から笑顔で声を掛けられますが、余計に恐ろしく感じて人間不信に陥ったといいます。

しかし、そんな感情とは裏腹に人間が好きという感覚も持ち合わせていました。

社会人となったにのみやさんは、夢だった本をつくる仕事に就きましたが、そこでも先輩から嫌がらせを受けます。

そんな中、「仕事を教えてあげる」と救いの手を差し伸べてくれたのが副編集長の男性でした。副編集長はあらゆる仕事の場面に立ち会わせてくれ、さまざまなノウハウを教えてくれたそうです。

そして、その副編集長から性暴力を受けました。

にのみやさんは幻聴や幻覚、フラッシュバックなどの症状に襲われましたが、憧れだった仕事を辞めたくないという気持ちが強かったといいます。

「私はこんなことで負けるほど弱くない」と思っていたそうです。

そんなある日、書店営業に向かう途中の渋谷の交差点に立っているときに、突然世界から色が消えます。

眠れない生活のはじまりでした。

被害に遭ってから一年が過ぎようとしていた頃、にのみやさんは友人に「病院に連れて行ってほしい」とSOSを出します。

被害をなかったことにしようと思っていても、身体は限界でした。

にのみやさんは、「モノクロ写真を撮ることで"私はこういう世界に住んでいる"ということを伝えたかった」といいます。

想像で描ける絵画ではなく、現実世界の"今見えているもの"を表現したかったそうです。

写真もたくさん紹介してくださいました。

なかでも、海の写真が多く、波打ち際の風景を撮ったものはまるで潮騒が聞こえてきそうな美しさでした。空の写真は、モノクロであるにも関わらず透き通るような青みを帯びた空が見えました。

音や色を感じる、心が映された写真だと思いました。

つづいて、作品「白鳥の帰る日」「Nの肖像 二十代の群像」「SAWORI」が映し出されました。

「白鳥の帰る日」は、白鳥をテーマに、暗黒舞踏の舞踏家、雪 雄子(ゆき ゆうこ)さんを雪山や水辺等で3日間にわたり撮影した作品。

静止画ですが躍動感があり、その一枚一枚に物語性が宿る作品だと感じました。

人体の造形美が表現されていて、非常に迫力がありました。

「Nの肖像 二十代の群像」は、被写体の青年の10年間を撮り続けた作品。

青年から壮年期に移り変わっていく男性の何気ない日常が記録されていて、どことなく憂いを帯びた表情が印象的でした。

「SAWORI」は、にのみやさん自身のセルフポートレート写真集。

ご家族がたくさん登場していたのが印象的でした。家族を愛し、大切に思う気持ちが込められた作品だと感じました。

胸に残ったにのみやさんの言葉を引用します。

「10代、20代にとって、5年10年はとてつもなく長く大きな代物に思えるかもしれません。でも、そもそもわたしたちの人生は10年20年で終わってくれるものではなく。60年70年と続いていくものだったりします。

そういう長い時間の帯、時間の流れの中で、ひとつのテーマに費やす5年、10年。そういう長い年月を経たからこそ見えて来る別の、新たな地平が必ずあります。

費やさなければ見えて来なかっただろう地平があります。どうぞ、時間をたっぷりかけることを厭わず、トライしてみてください。ピアノでも、映画製作でも、ダンスでも、何でも。やり続け、やり通すことでしか見えて来ない地平を、若いうちに一度でもいい、味わっておくことは、後々、みなさんの礎に、それがなってくれるか否かになると思います。

私にとって写真表現とは。生きることと切っても切り離せない、そういう間柄です。

深く自分を呼吸しようと思う程、切り離しがたくそこに写真表現というものが起立しています。少女時代、写真嫌いだった自分が、やがて写真表現を自ら用いることになろうとは思ってもみないことでした。

昔の私に言ってあげたい。あなたの写真に対する嫌悪や恐怖があったから、その反動で私はここまで突っ走ってこれました、と。」

続いて、小林茂先生が制作中のドキュメンタリー映画『魂のきせき』10 分ティザーが上映されました。

【小林茂先生コメント】

私は現在、『魂のきせき』というドキュメンタリー映画に取り組んで 7年ほどが経ちます。古くからの友人が、性虐待による PTSDに苦しむ姿に接してきた私は、ある週刊誌に掲載されたにのみやさんの記事に驚愕します。そして、編集部あてに手紙を出して、にのみやさんと知り合いました。友人の相談にのってもらいたいと思ったのです。

その友人は幼い頃の性虐待が40歳を過ぎてフラッシュバックし、苦しみ続けています。

『魂のきせき』は今年度完成予定です。なかなか声に出しにくい性被害をめぐる社会状況

は、日本社会の歪みを象徴しています。ハラスメントは「抑圧・被抑圧」の関係の中で発生すると、学びました。

男尊女卑、画一した婚姻関係を強要する制度、障害者への差別。

これらは皆われわれ一人ひとりの自由と関係していることを、肝に命じましょう。

最後に、3~4人のグループに分かれてディスカッションが行われ、にのみやさんと小林先生も各グループを回って、学生からの質問に答えるなど、コミュニケーションをとっていました。

▲ディスカッションの様子