お知らせ

総合文化学科・学科基礎科目「フィールドワークの実践」受講学生が近江八幡・安土で実習し、西の湖ヨシ灯り展に協力しました

総合文化学科「フィールドワークの実践」の授業では、毎年9月に滋賀県近江八幡市で3泊4日の実習を行っています。

琵琶湖につながる西の湖のほとりでは毎年9月に「西の湖ヨシ灯り展」が開催され、地元の自然環境や文化に根ざした地域づくりを学ぶ恰好のフィールドとなっています。

今年は6名が参加しました。

実習の目的はおもに2つ。

・「西の湖ヨシ灯り展」開催準備や当日の手伝いをすることによって、文化芸術をとりいれたユニークな環境教育を支える理念や想い、実施の現状や苦労などを調べる。

・琵琶湖畔特有の自然や人、コミュニティ活動にふれるなかで、自然・くらし・文化の循環を体感する。

琵琶湖周辺に群生するヨシは日よけに用いられる葭簀のほか、屋根を葺(ふ)いたり、建具に用いられたりして、この地域のくらしと経済において大きな役割をはたしていました。

しかし、住宅事情の変化や安価な輸入品などのために需要が激減。戦中から戦後にかけての干拓で琵琶湖周辺の環境も大きく変わってしまいました。

かろうじて干拓をのがれた西の湖のヨシは琵琶湖全体の7割を占め、かつての面影をとどめています。

水郷めぐりでは、かつて水運がさかんだったころのくらしや湖の生態系などについて船頭さんの解説をうけながら学びました。

「西の湖ヨシ灯り展」では、地元でとれたヨシをつかって学校の生徒や地域住民の方々が手づくりした灯りのオブジェが展示され、夜には幻想的な風景が広がります。

今年は400点を超える作品が集まり、参加学生たちは次々に搬入される作品を所定の位置に展示する作業に協力しました。

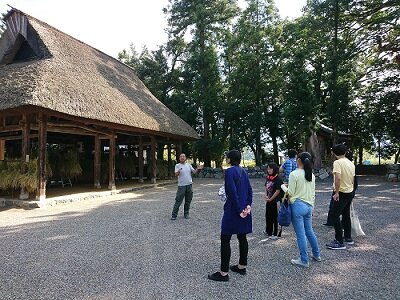

また、セレモニー会場の設営や表彰式の準備をお手伝いする合間に、木野和也実行委員長から地域づくりのレクチャーを受けたり、灯りの制作を行ったり、と充実した時間を過ごしました。

住民参加型のイベントとして定着し、作品制作者・来場者数は年々増加していますが、準備や運営にはもっと人手が必要とのこと。

参加学生からは、初期に作品づくりを経験した生徒たちは20代になっているので、彼らに声をかけてはどうか、というアイデアが出されました。

また、これだけ多くの学校が参加しているのだから、現状を伝えれば教職員や父母の方々から運営サポートに関心をもってくれる人がいるかもしれないという意見もありました。

どんな実習になるか想像もつかなかったという学生も、さまざまな活動に挑戦してどんどん表情が明るくなり、参加姿勢も積極的になっていったのがとても印象的でした。

短い期間でしたが、いつも快く迎えて下さる西の湖ヨシ灯り展実行委員会の皆様をはじめ、地域の方々のおかげで今年も充実した実習となりました。

(担当教員:長尾洋子)

▲安土山より西の湖ヨシ灯り展の会場を望む

▲作品制作にトライ

▲地域づくりについてのレクチャー

▲地元の方による作品解説

▲会場設営のお手伝い

▲作品のならぶヨシ原で表彰式の準備

▲幻想的な夜間展示

▲伝統的なヨシ葺屋根(神明社にて)

▲長命寺港:西の湖と琵琶湖をつなぐ長命寺川の河口

▲808の石段を上って長命寺参詣